【般若波罗蜜多心经】曲解版之股市操作

【般若波罗蜜多心经】曲解版之股市操作

BSDAN第一篇

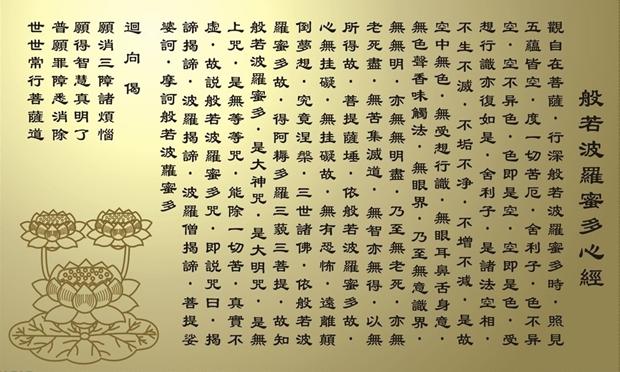

《般若波罗蜜多心经》为经题,在“承题”、“起讲”之前先行破题: “般若”是梵语Prajna的音译,这里不进行翻译,以表示尊重。世尊在世说法四十九年,讲般若的时间最长,竟长达二十二载。而所说《大般若经》六百卷,亦为《藏经》中之最大部者,由此可见般若于佛法教学中之份量。通常来说般若有三种,一为实相般若:真空之体,真实的相状。二为观照般若:乃实相之用。三为文字般若:佛之经典,诠释言教,皆属于此。

般若的别名很多,如:真性、实相、中道等等。佛陀之所以说出如此众多的别称却是指同一件事情的目的,是不让我们执着于名相,而去体会真实的意趣。“般若是一法,佛说种种名;随诸众生类,为之立名字。”说明佛陀为众生说经,建立许多名相术语的因由。般若通常译为“智慧”,“智”是照见,是运用。“慧”是鉴别,是作用。通达有为之实相为智;通达无为之空理为慧。“波罗”是梵语Para的音译,译为彼岸。“密多”是梵语Mita的音译,译为到达。“般若波罗密多”直译为智慧彼岸到达,也就是智慧到达目的地之意,其意义如同国人常说的“智慧到家了”,即所谓的“究竟圆满的智慧”。请注意:这里所说的智慧与世俗的聪明智慧及小乘的空智空慧是有着本质的区别的!古之先哲把涅槃比作彼岸,意为只有圆满的智慧才能脱离苦海,摆脱生死轮回,得到证果。心者,为人身体最为重要之器官,《般若波罗蜜多心经》的“心”,比喻它是六百卷《大般若经》的核心精要。正如《大般若经》所云:“余经犹如枝叶,般若犹如树根。”又云:“般若波罗蜜多能生诸佛,是诸佛母。”《般若波罗蜜多心经》虽然只有区区的二百余字,但却涵盖了六百卷《大般若经》的所有内容,竟无丝毫之遗漏,故曰“心”也。“经”为佛之言教,经弟子们整理集结成文,皆称为经。经者,贯、摄、常、法也。贯者,贯穿所说之义理,绝无杂乱;摄者,摄持所化之众生,使学者百学而不厌;常者,古今不易;法者,远近同遵,可逾越时间和空间,即今人所说的真理。

《般若波罗蜜多心经》属于《大般若经》六百卷中之一节,共计二百六十字,是般若经类的提要。历代翻译的《般若波罗蜜多心经》共有十四种,常见的有七种,比如:后秦鸠摩罗什法师所译的《摩诃般若波罗蜜大明咒经》等,本文所采用的是流传最广的大唐玄奘法师所译的译本。在中国佛教的各宗各派皆选《般若波罗密多心经》为之朝暮课诵,亦可见其在整个佛教中的重要地位。今余自不量力,抖胆歪批曲解一番,还望观音大士海涵!南无观世音菩萨! 南无阿弥陀佛!

前面谈到“经”可以穿越时间与空间,远近同遵。那么资本市场中有没有“经”中所说的“般若”呢?答案是肯定的!是“低买高卖”式的小智小慧吗?当然不是!是“未卜先知”般的俗智俗慧吗?当然也不是!那么资本市场中的“般若”究竟是什么呢?很简单,就是明白资本市场的本质。那么资本市场的本质又是什么呢?就是“空体实相”。何为“空体实相”?也就是以虚幻的经济利益为诱饵,利用真实的上涨或下跌,即利用所谓的行情(名目不论),来进行和完成贪婪无耻的巧取与豪夺,甚至是灭绝人性的血腥杀戮!好了,我们现在已经明白了资本市场的本质,我们就具有了所谓的资本市场的“般若”了吗?依此我们就能够在这个吃人不吐骨头的资本市场中生存了吗?很显然,回答是否定的!为什么呢?这是因为我们的思想若是仅仅的停留在这一认知层面上还是远远不够的。怎么办呢?那恐怕还要再上一个更高的层次才行。何为更高的层次?那就是要运用对资本市场本质的认识,在交易行为中做到“无为而无所不为”,即通达无为之空理而顺势而为;通达有为之事相而不妄为!若能做到知行合一,才是真“般若波罗蜜多”也!若要达到此境界者,未必博览古今中外之典籍,唯通达千载人文之事故即可也。通达者,觉悟也。而教人通达人文事故之典籍、言教,皆属于资本市场之文字般若,譬如:《道德经》、《般若波罗蜜多心经》、《大学》、《孙子兵法》、《道氏理论》、《股市趋势技术分析》、《至高无上》、《趋势跟踪》等等。

第二篇

由序:世尊在灵鹫山中,入三摩提。舍利子白观自在菩萨:“若有欲修学甚深般若法门者,当云何修学?”观自在菩萨遂说此经云云。

经文:观自在菩萨,行深般若波罗密多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。

“观自在菩萨”即观世音菩萨,因菩萨有究竟圆满的智慧,于法自在。“观世音”誉表菩萨大慈大悲,循声救苦。此二名各有取意,表明菩萨自行化他。“菩萨”者,乃梵语Bodhisattva 之音译,“菩提萨埵”的简称。“菩提”译为“觉悟”,“萨埵”译为“众生”或者“有情”,“菩提萨埵”意译为“觉有情”。“觉”为智慧,可了达自利,即自觉;“有情”为慈悲,愿化度利他,即觉他。合起来说就是:以大觉有情为己任,悲天悯人,智悲双运,自利利他。自己已然得到解脱无碍,并能使他人也得到解脱无碍的自在,故曰:观自在菩萨。“菩萨”中文又译为“大士”、“开士”等。

“行深般若波罗密多时”,“行”此处作“功行”解。指菩萨在一切境中修平等清净无为之心,以究竟圆满的智慧,行甚深境界的般若功夫。“深”是对“浅”而说的,在经教中有“浅”“深”两种:第一类人空般若,破除我执,但见于空,却不见不空,此为罗汉等小乘所修持的,谓之共般若,曰:浅。第二类法空般若,不但人我空,法我亦空。此更进了一步,破了法执,不但见空,又见不空,这与前面小乘人所见所悟的不同,称之不共般若,是大乘菩萨以上所证的,曰:深。观自在菩萨所证的即为深般若波罗蜜多。

“照见”是功行、是功夫,是智慧的运用,是修行的枢纽,这里为洞见之意。“五蕴”即万有,分为“色”、“心”二法。“色”指一切物质。“心”指一切精神意识,又分为“受、想、行、识”四类。色法是物质,色因缘而生法,缘聚则生,缘散则灭。色是客观的物质世界。而心法中的“受”是对所处的物质世界的感受,“想”是受的主观思想,“行”是想的具体行动,“识”是缘起假有的过程中所积累的经验和知识。“空”是世界的本质。盖因色蕴无常,瞬息万变,或得或失,或生或死,或兴或灭,终不可恒有。就像你我的“臭皮囊”,百年之后终将归于尘土一样,亿万年之后,我们赖以生存的地球乃至于整个宇宙也将归于“空寂”……注意:这里的空不当没有讲!空是指物质即色蕴的另一种同时存在的方式。而建立在此基础之上的受蕴、想蕴、行蕴、识蕴也一定是色蕴本质的虚幻影像,也是了无自性的,如同“水中之月,镜中之花”一般,亦终不可得也,故曰:五蕴皆空。有如《金钢经》所云:“凡所有相,皆是虚妄。”“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。”

“度”者,超出解脱也。“苦”是指一切苦果,细分为“苦苦”、“坏苦”和“行苦”三类。“苦苦”是我们日常生活中所感受的痛苦,譬如:生老病死、爱恨别离等。“坏苦”是我们世俗间所谓“快乐”的感受,其表象是快乐的,但其实质却是痛苦的。譬如:声色犬马、荣华富贵等。让我们试想一下,就算是美酒佳肴日日享受,三千佳丽夜夜厮伴,歌舞升平通宵达旦。年复一年,日复一日,等到了头再来看看,你得到的究竟是快乐呢还是痛苦(精神颓废、身体多病)?其实世间一切因欲望而得到的快乐,都不过是仅仅的满足了人们当时心理和生理上的暂时需求而已,是不可能持续长久的,最终一定会转变成痛苦! “行苦”是指世事原本无常,但世人却总是妄图追求什么永恒。譬如:福如东海、寿比南山,爱情海枯石烂永远不变等。当我们的愿望与变化的事实相悖逆的时候,痛苦也就自然的产生了。“厄”为一切烦恼苦因,能束缚众生。

此段几句经文乃六百卷《大般若经》之精义,可谓是一语道破天机!明白了,断了虚妄执着,烦恼也就消除了,也就摆脱了一切苦难的束缚。正所谓能度一切苦厄,真实不虚!

资本市场属于“色蕴”,原本就是“空寂”的,其本质无外乎就是“掠夺”这两个字罢了。当然,在具体实施的过程中还要加以必要的手段,这是一定的,也是必须的!在所有的(内部和外部)条件都满足时,因缘相聚,行情也就产生了。所谓的行情,不论是多头市还是空头市,其都是资本市场的色相反映。前面说过,资本市场的实质是“空寂”的,那么由此而产生的行情也就是无常的虚有,是为其“掠夺”的本质服务的,纯粹的就是一种忽悠“凡夫”的假象!而资本市场参与者的“根性”是各自不同的,于是其所见也就不尽相同了。若如恒河之水,“鱼龙认为窟宅,天神认为琉璃;凡人认为波流,饿鬼认为猛焰。”可谓是“仁者见仁,智者见智。”不可足一而论。然究其根本而说其表象,都是虚幻的“妙有”,即“涨”与“跌”皆是骗人的假象。若于“妙有”中求其“恒有”,终究是永不可得也!

“色蕴”无常,无时无刻不在变化之中,大地山河为此而沧海桑田。即便是我身,今年去年、今月上月、今日昨日亦不相同,有如我们鼻中之呼吸,此一息非前一息也,后一息非此一息也,即刹那间亦是变化。明白了这个简单的道理,试问有谁还会用不变的眼光去看待那动态的资本市场呢?又凭谁去妄言:“法官”的儿子一定是“法官”,“贼”的儿子就一定是“贼”呢?不明资本市场之本质,离“真空之体”而说其幻象,则所有的感受、思想、行动、经验和知识都是虚妄!

能充分的认识资本市场的“空寂”本质,这就是“般若”。而能运用“般若”,断尽妄想与执着者,则定会远离贪婪与恐惧,不再颠倒与迷惑。从此摆脱种种苦因,即自能解脱一切烦恼苦难,做到趋利而避害!

物本无常,何谈“价值”?涨跌转换,又怎说顶底?开口即错,闭嘴亦乖!唉!本来就空无一物,又何苦自寻烦恼呢?

第三篇

经文:舍利子,色不亦空,空不亦色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。

“舍利子”,名舍利弗,梵文Sariputra,是佛陀的首座弟子,因其持戒多闻,敏捷智慧,善解佛法,被誉为“智慧第一”。其母为摩揭陀国王舍城婆罗门论师之女,因其眼似舍利鸟(百舌鸟),且辩才聪利,乃以此乌为名,曰:“舍利”。故舍利弗依其母为名,称谓 “舍利子”也。

另,佛教圣物亦名“舍利子”,分为“法身舍利”和“生身舍利”两类。“法身舍利”就是佛祖所说的佛教经典,而“生身舍利”即是佛祖涅磐火化后所留下的固体物,又细分为三类:一为白色的“骨舍利”,二为红色的“肉舍利”,三为黑色的“发舍利”。 “舍”是指修行者的肉身色相,“利子”是指其中的真性。肉身色相终会有损毁的一天,而其中的真性灵光却是亘古永存的。生身舍利对于佛教的广大信众具有强大的加持力。

此段经文是说明五蕴“真空不空”的道理。空不当作无讲,如果空是什么都没有的话,那就真的没有什么可以讲的了。其实,空与有是一桩事!这句话似乎很难以理解,难的是不离色相而了解空义。空不是说色相消失了才说它是空,而是讲空与有的同时,诠释空与有本是一回事,空与有不是对立的。般若言空,即色之空,谓之真空。而空之色,称之为妙有。妙有非真有,是真实的假有,故此说:“真空不空”。

第一句:“色不异空”,空是世界的本质,是自性、是本体。色是一切物质现象,而这一物质现象恰恰是依附于其真空本体之上而变化出来的,是没有自性的。本体是空的,即不可得,那么由此而幻化出来的色,亦是不可得的。从假入空,反映出了色的实质。第二句:“空不异色”,与第一句相反,是说一切物质现象均是由其真空本体而幻化出来的,是从空出假,是实实在在的妙有,反映出了色的因缘。接下来的这句: “色即是空,空即是色”是说空假“相即相入”,更进一步的阐述了空与色的相互关系,说明了两者是密不可分的,是一不是二,绝不是彼此对立的,诠释了空与色本是一回事。若明白了这一道理,那么佛陀在经中所说的种种不可思议的境界也就都可以接受了。正如《华严经》所言:“破一微尘,出大千经卷。”一法如是,法法如是,无一例外!至于“受想行识”四蕴,也是如此,故曰:“亦复如是”。五蕴是层叠相生的,一念不觉就会把真如自性转变为无明业识,进而就会造恶业。若想回归自性,则必须要先破色蕴,然后再次第破受想行识四蕴。看破了,就不再执着了,自然也就放下了,自性即刻现前。而自性本定无生无灭,更无入定出定。性定了,信念则永不再失!色法若空,烦恼障就没有了;心法若空,所知障也就没有了,自性本空自然现前。此话说起来容易,做起来可不容易!根性利、善根厚的人,在理论上可以接受,但是在现实境遇中还要用相当的时间来修行。正如古之大德所言:“理可顿悟,事须渐修!”

资本市场中的行情,不论是上涨还是下跌,其本质都是“空寂”的,即都是为了疯狂攫取的资本市场实质而服务的,其实都是资本市场本质的影像反映,即是这一贪婪与无耻目的的实际而具体的虚幻表象。当然,巧立名目则是掩盖其强取豪夺实质的最好借口。

其实质就像我们在电影院里看电影一样,影片是通过电影放映机播放出来的,投放到屏幕上就形成了具体变化的影像,同时再通过电影院的音响系统同步播放声音加以渲染来增强影像的感染力,为现场的观众营造出一种身临其境的感觉(幻觉),试图用电影这种特殊的表现手段来感动(欺骗)我们,以使我们产生某种程度的精神错乱(颠倒、妄想和疯狂)而不能自已(具体的行为表现就是:随着剧情的变化或哭或笑、或骂或叫、时而娱悦时而愤怒、时而安静时而狂燥等,不能足一而论)。

由于每部影片都有着各自不同的制作目的(或可以告人,或不可以告人,也就是其本质),于是所选择的题材以及所表现的手法也就会不尽相同,但是有一个重要的特征却是共同的,那就是都要想尽办法、耍尽手段以期达到制的作目的!只要是能达到目的什么道德、良心、人伦、纲常统统的可以完全忽略不计,如果有必要甚至还可以不惜篡改一下历史,至于说什么混淆事非、颠倒黑白则更是不在话下。请名导、聘名媛、找媒体、寻公关,乱哄哄你方唱罢他登场,如此一番穷折腾,无非就是为了完成那个不可告人的目的罢了!由此而引发的人力、物力和财力等方面的投入则最终将是“羊毛出在羊身上”而由观众们去买单。而每部影片最终都是必须要通过电影院来发行流通的,即是通过电影院的电影放映机播放在电影院的屏幕上的,也就是说制片人的制作目的是通过电影放映机投放在电影屏幕上展现出来的。电影在正常演播时,观众们通过电影院的影音系统可以感受到具体的影像和实际的声音。

而此时我们不妨开一个小小的玩笑,突然关闭电影院影音系统的电源开关,想想看,会发生什么现象?我想除了因为突发停电事故而引发的尖叫声外再也没有什么了。对了,什么都没有了!刚才还呈现在我们眼前的鲜活影像瞬间不见了,鼓荡在我们耳畔的美妙音乐和那感人肺腑的海誓山盟刹那间也消失得无影无踪了!留下的只有不尽的遐想和那万般的无奈!影音资料通过电影院的影音系统来作用于我们的感观器官,让我们实实在在的感受到了影音资料的实际存在。但是影音资料对于电影院的影音系统来说却是虚无的假有,因为电影院的影音系统可以播放任何题材和任何形式的影音资料,并可以随时随地的停止或更换这些影音资料,所以我们感观器官通过电影院的影音系统所感受的这些影音资料就是一种实实在在的假象,一种虚假而短暂的暂时拥有,而非真实的恒有。

释家说此现象为“妙有”,“妙有”就是假有,而非真正的拥有。这个比喻说明资本市场中的行情也是由其目的性(本质)而引发的,是通过真实而具体的上涨抑或下跌来实现的,实际的上涨与下跌通过不同的交易平台作用于我们的感观器官,由于 (资本)市场参与者对(资本)市场的认知不尽相同,从而使参与者形成各自不同的心理感受:或喜、或怒、或哀、或乐、或忧、或思、或悲、或恐、或惊等,不可一概而论。具体的交易标的,真实的上涨和下跌,实实在在的盈利与亏损,对于资本市场中的交易者来说无不是真实的,但是对于资本市场的本质而言却又是虚无的,所以交易者的所感所受并非是真实的恒有,而是虚幻的妙有而已。这一点似乎不那么好理解,再简单一点就是:资本市场从来就不再乎你在这个市场里边交易的是什么,更不在乎都是些什么样的人在这个市场里进行交易,也绝不在乎这个市场的交易形式是什么,至于这个市场和交易标的的名称等则更是毫不在乎的,只要是能达到创办这个资本市场的最终目的就好!别的一概是不闻不问或者干脆就是充而不闻!诚然,制定有利于创办者的资本市场游戏规则则是非常必要的前提条件,至于说你在这个市场里亏损了多少他又在这个市场中盈利了多少,对于资本市场的本质而言是毫无关系的!换句话说就是你亏死也好盈暴也罢均与其无关!因为资本市场的本质是通过实际的行情来实现的,二者是密不可分的,是高度统一的,两者不是对立的,而是和谐一体的,即是通过行情真实的上涨和下跌来实现其最终之目的的,所以离其根本而只说其色相与离其色相而只说其根本同样都是极端和错误的,前者为“凡夫”之境界,后者为“小乘”之境界。

好了,明白了这个道理之后,请问阁下还会执着于某个市场是“牛”还是“熊”吗?还会执着的去做什么“死多头”或者是什么“死空头”吗?明白了,也就看破了;看破了,也就放下了;放下了,也就不再执着了,也就不再去追求什么极至了,因为这不是在求真知而是在专牛角尖(偏执)!跟随资本市场的变化而动,随缘而不攀缘;随顺市场,随喜盈亏,心地平等而没有分别之心;顺势而为,逆境不起苦受,顺境不起乐受,随遇而安;在世出世,但见于空却见不空,珍惜当下,珍惜此时,简单交易、快乐生活。若此,则不坠凡夫之轮回亦不入小乘之涅磐,进而能化度众生,即入大乘之境界矣!

第四篇

经文:舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识。无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法。无眼界,乃至无意识界。

“舍利子”,引语,译法如前。“诸法”是指色、心二法,而色、心二法又归纳于五蕴,故诸法即是说五蕴,前言“五蕴”,此说“诸法”,实无有异也。 “是诸法空相”,前面讲了五蕴空性,此处是说由空性所显示的实相,其本质是空寂的,而其相状却是真实的,但却不是恒有的,其只是由虚无而孕化出来的了无自性的“妙有”(假有)罢了。也就是说五蕴之中的所有实相都是虚幻的,故说:是五蕴空相-是诸法空相。“不生不灭”,佛说:“诸法因缘而生,诸法因缘而灭。”生不过是因缘聚而生,灭不过是因缘散而灭而已。现象初显为生,现象消失为灭,所谓的现象也不过是色、心二法的具体表相罢了。然“是诸法空相”,既是空相,生则非真生,灭则非真灭,一切相皆是虚妄!既是虚妄,又何谈其生灭?正如因果循环一样,世间的一切事物的发生、发展和变化,皆缘于事物的因果关系,事物的发生、发展及变化、乃至于结果都是缘于其自身的原因所导致的。但是,所有事物发展的结果却非是终极的,因为它又会成为下一事物发生、发展及变化的又一机缘,进而会因为前因而又导致下一个新的结果……如此因缘循环,生生不息,没有尽头。世间万物无不因缘而生,因缘而灭,但前因后果,生灭往复, 周行不殆!因即是果,果即是因,生即是灭,灭即是生。五蕴(诸法)之中不存在没有因果关系的绝对“生”与“灭”,所以说:不生不灭。“不垢不净”,所谓的“垢净”,皆是因人的好恶而产生出来的评判概念,都是人为所赋予的。

就像我国有些地区至今还保留着用脚和面制作面食的习俗那样,或许在外人看来这是极不卫生的,甚至是“垢”得令人作呕的,但是对于当地人看来这却是祖祖辈辈所遗留下来的良好的生活习惯,是相当干“净”的。说到实相理体,本自空寂,非可以染之使其为垢,亦非可以治之使其为净。 (诸)法性本空,虽被恶缘所遮蔽亦不能使之为垢,复为善缘所熏习而未尝使之为净,即不垢不净。“不增不减”,亦如前两句,从法相上来说是有“生”有“灭”、有“垢”有“净”、有“增”有“减”的,但从法性上来讲却是“不生不灭,不垢不净,不增不减”的,因为法性既空,法相即非恒有,是诸法空相,所以诸法亦是不垢不净,不增不减的。

“是故空中无色,无受想行识。无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法。无眼界,乃至无意识界。”前面我们探讨了五蕴皆空的道理,明白了不但色空,受、想、行、识亦空,故作为感受和认知世界的“十二处(“六根”及“六尘”合称为“十二处)和“十八界”也是空寂的,所以说无空中无色,无受想行识。无“六根”,即无眼耳鼻舌身意,亦无“六尘”,即无色声香味触法;无“十八界”,即无眼界、耳界、鼻界、舌界、身界、意界及色界、声界、香界、味界、触界、法界和眼识界、耳识界、鼻识界、舌识界、身识界、意识界。“无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法。”是菩萨为开导迷色者而说的,而“无眼界,乃至无意识界。”是菩萨为开导色心俱迷者所说的。

“凡夫”看资本市场,无不是“诸法”皆有,不论是市场的涨跌,还是账面的盈亏,乃至于令人眼花缭乱的市场信息和貌似纷繁复杂的交易方法等,无不是实在得让人情不自禁的心有所系!于是妄想与执着也就接踵而至了,痴迷于个人的好恶,锱铢必较,贪得无厌!或执着于多,或执着于空,一叶障目,不见泰山,而自以为是!事实上不论是中国的资本市场,还是国外的资本市场,其本质都是噬血的!市场行情的涨跌都是为了其噬血成性的本质服务的。至于什么交易标的抑或是什么公司在哪个市场上市(生),或者是什么交易标的抑或是什么公司在哪个市场退市(灭),这相对于资本市场的本质而言都是无关重要的!至于说你去交易什么“绩优蓝筹股”还是什么“绩差垃圾股”,则更是无关资本市场之痛痒的!千万不要不懂装懂的去误导大家:只能去炒什么“绩优蓝筹股”,而不能去炒什么“绩差垃圾股”。资本市场理体空性,不但色法空,心法亦空,市场内所显现的种种实相,皆是虚妄之泡影,奈何还要有什么分别之心,竟要强加给一些事物“垢”与“净”的名相呢?“投资”也好,“投机”也罢;绩优股也好,绩差股也罢;(交易)盈利也好,(交易)亏损也罢,对于资本市场的本质而言却是并无一丝半毫的“增加”与“减少”的。所以,干吗还要整天的叫嚣着保护那些亏了钱仍要怨天尤人的“无明”“莽汉”?唉,本来就是“无有一物”,又何苦自寻烦恼呢?

资本市场的种种现象,就其相上而言皆是有“生”有“灭”的,同样也是有“垢”有“净”的,也是有“增”有“减”的,但是从其性的角度来讲却是无有的,所以资本市场的一切法相都不过是虚假的幻象而已。然而“凡夫”却独迷于此等事项!所为何故?答曰:未破资本市场之“无明”也。资本市场“空中无色”,“诸法空相”,犹如前面所讲的电影院之屏幕,屏幕是空的,并无“生”“灭”,虽然会呈现出鲜活而生动的影像,但其本身并无染着,也就是说它并无“垢”“净”、“增”“减”。但是其所承载的影像却是有“生”有“灭”,并且是有“垢”有“净”、有“增”有“减”的。所以,脱离其根本,而只追求其表象,终究是永不可得的!好了,明了了这个道理之后,心地也就清净了,这就叫做开悟。但是一定要自悟,否则就会自封悟门,以后就很难再开悟了。

明了即开悟,心中不再有妄想、执着、取舍、分别,离开一切虚妄的执着,恢复本来就有的自性本体,不起心,不动念,把身心全部的交给(资本)市场,随波逐流,顺势而为,此既为“随流认得性”。性是本体,心是作用,认得性即是见性了,也就是明心了,即明心见性。明心见性之后,“诸见脱落,独露真常。”正所谓言语道断,心行灭处,开口便错,动念即乘,一切现象现前,清清楚楚,明明白白,素位随缘,若此即破资本市场之“无明”矣!(待续)

第五篇

经文:无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽。无苦集灭道。

前四句讲的是释家的“十二因缘”,末一句讲的是释家的“四谛”。“十二因缘”和“四谛”理论是佛教最根本的教义。“十二因缘”是说人生死轮回的起源及次序,共十二条,又称谓之“十二支”。无明缘行,行缘识,识缘名色,名色缘六入,六入缘触,触缘受,受缘爱,爱缘取,取缘有,有缘生,生缘老死,老死缘无明。这十二条前因后果,循环往复,生生不息,便形成了三世轮回之现象。“无明”与“行”属于前世,是过去世所作之因。“识”、“名色”、“六入”、“触”和“受”属于今生,是现在世所受之果。“爱”、“取”、“有”亦属于今生,是未来世所受果报的前因。“生”与“老死”属于来世,是未来世所受之果。“无明”是痴暗的意思,也就是迷惑。既然迷惑了,自然也就会产生错误的思想和认识,进而也就有了错误的行为。行为者“行”也,行即造业,造业必受报,受报一定要往来投胎,投胎也就是十二因缘中的“识”,俗称“灵魂”。请注意:这里的“无明”并非大乘经中所说的“根本无明”,而是“枝末无明”。“根本无明”破了也就修成佛了,而破了“枝末无明”只能是断尽见思烦恼,因思而缘觉,观十二因缘而悟道,证得中乘辟支佛果。“名色”是说投胎之初,虽有父精母血,但尚未成形,然而却是有精神的,称之为:“名”;“色”是说它是物质的,合之称谓:名色。待其生长成形之后,眼耳鼻舌身意俱全,名曰:“六入”。“触”是指其由母体而出生后,与外面世界所发生的接触。有了与外界的接触,自然会产生苦乐忧喜等感受,即十二因缘之“受”。有了苦乐忧喜的感受,必然就会产生爱憎之心,也就是十二因缘之“爱”。有爱必有分别之心,必然会有所取舍,所以说:爱缘“取”。因为妄取而生业“有”,它日必“生”果报,所以十二因缘讲:取缘有,有缘生。盖因五蕴皆空,诸法空相,“有”非真有,而是“妙有”,也就是假有!而由其缘所“生”的所有相,一定皆是虚幻之相,犹如梦幻泡影一般,皆不能恒久,注定会“老死”。但是凡夫纵然是老死了也还是迷惑不解,终究破不了“无明”之壳,故此曰:生缘老死,老死缘无明。从此再开始下一循环!“四谛”是说两重因果关系。“苦”是凡夫现在世间的果报,“集”是凡夫过去世间的业因,“灭”是修行者未来出世的果报(涅磐果),“道”是修行者现在修学出世的因缘(菩提道)。声闻佛陀的教诲,观四谛而悟道,可证得小乘罗汉果。

我们前面讲了,观自在菩萨以究竟圆满的智慧,照见五蕴皆空。照见“十二因缘”是了无自性的,照见“四谛”亦是了无自性的,本性皆是空寂的,明明白白、清清楚楚的告诫我们:不但入世所有法是空,就是出世所有法亦是空!所以说:“无无明,亦无无明尽。乃至无老死,亦无老死尽。无苦集灭道。”正所谓“本来无一物,何处惹尘埃!”但凡一切法皆无自性,所生之相必是假相。假相皆不能恒有,一定会有从“生”到“死”的过程和现象,所以从法相上来讲就会有“无明”,亦会有“无明尽”。乃至会有“老死”,亦会有“老死尽”。会有“苦集灭道”。

今天我们听闻佛法,了解了事实真相,道理虽然可以顿悟,但身心仍须渐修。现实生活中,境遇面前,我们自己所固有的劣根习气、缺点毛病又不请自来了,顺逆境界不自觉的又会产生爱恶之心。财色名食睡现前,自私自利、贪嗔痴慢的心思念头也就自然的起来了。其结果就是永不能脱离三界!幻象现前,如何能不起心不动念?最要紧的是信念不失,马上用一句佛号替代一切心思念头就好了!虽然这样还不能做到断尽心思烦恼,但却可以伏着心思念头。伏着总要比断尽容易得多,这样即可以带业往生,出离三界而修得净土。当年文殊、普贤二位菩萨在华严会上教导四十一位法身大士所采用的就是这个法门。

凡夫在资本市场中受到损失,总是怨天尤人。怨自己是弱势群体,怨市场种种的不公,甚至于愆尤他人,状如疯狗!就是不肯从自身处来查找真正的原因,其结果就是造更大的恶业,受更大的报应!在资本市场中每每的遭受损失,就说明你的交易系统明显存在着很大的缺陷,也就是说你的交易思想还存在着相当多的问题和毛病,即还没有破除资本市场的“无明”(对于有些“散民”,不要说是资本市场的“根本无明”和“末枝无明”了,就连资本市场的“四谛”都闻所未闻过!)。

没有破除资本市场的“无明”,就会有错误的思想和见解,就会产生错误的交易行为,错误的交易行为也就是所谓的“妄为”。妄为就会造恶业!播种下恶业的种子,自然就会结出恶果来。于是,以自我为中心的好恶感受也就产生了相应的主观分别与拣择行为。被资本市场的幻象所迷惑,舍其根本而追求其末节;被主观的妄想与执着所驱使,恣意妄为(以逆势交易行为最为常见),造恶业还不以为然!偶有“所得”便忘乎所以,宛如打开了美联储金库的大门一般,仿佛天下的财富已尽归其所有,狂妄的不可一世!然而假象终归是“假相”,终不能恒有。在短暂的“拥有”过后,“妙有”便倏的不见了,消失的无影无踪,就像徐志摩和他笔下的诗句那样:“轻轻的来,轻轻的去,不曾带走一片云彩。”

留下的唯有恶报!最直接的表现就是账面的亏损和身心的疲惫,更有甚者为此而倾家荡产甚至是不堪打击而自己走上了绝路!至于说为此而“颠倒”、“痴狂”者,则更是多不胜数!交易-亏损,亏损-交易,周而复始,不断的重复,这就是凡夫的命运!嗟乎!“一饮一啄,莫非前定?”信不信由你,反正我是信了!有道是“若知前世因,今生受者是;若知来世果,今生作者是。”归根到底,究竟是未破资本市场的“无明”啊!于是,堕入六道轮回,沉沦三界苦海,永世不得翻身!

若破了资本市场的“无明”,明白了资本市场的本质,对资本市场有了正确的认识,便可以做到有所为而有所不为,即不妄为。不妄为就是顺势而为!能够顺势而为了心地也就清明了,也就能随缘惜缘、随遇而安了。种种现象面前也就能做到不起心不动念了。顺境不起乐受,逆境不起苦受,自然也就灭了主观的分别之心,断了爱憎拣择的见思,也就体会到了“合光同尘”的意趣,从此不再有好恶的“爱”缘。没有了“爱”缘,也就没有妄取而懂得了“舍得”的真正意义,从而断了“有”缘,摆脱“生”缘、“老死”缘的桎梏,跳出三界,永不再轮回!

其实,资本市场的无明属于“枝末无明”,破之甚易。只要明白了资本市场的本质,不再有主观的爱憎情绪,不再有人为的分别之心,不再有无缘强攀的行为,看得破放得下,不再贪爱五欲六尘,不再爱恋名闻利养,把身心完全的交给市场,不起心不动念,一切以市场的变化为准绳,顺势而为,随波逐流,不再有恐惧,不再有梦想,不再有执着,不再有妄为,心地清明,超然于物外,远离颠倒痴狂,以究竟的涅磐超越六道,永脱轮回而得到证果!(待续)

第六篇

经文:无智亦无得。

智为能观之智,得是所证之理。既是可用之智,不过是用以指点迷津罢了。迷时说有智,觉时即不待言。正所谓是:“道本无言,因言见(现)道,见道者即无言。”前面我们已经谈过了五蕴皆空的道理,“智”属于思想范畴之类,亦是了无自性的。以“智”照物,若寂然照了,则不立妄知妄见,乃清净真心,本觉常住,不随分别,不随动静。而一旦立知(智),刹那间便起了分别之心,生出我与我所,则一切过患皆随之而来。诚如佛陀在楞严会上回答富楼那尊者提问时所说:“知见立知(智),即无明本。”心不动,风与幡就自然不会动,故云:“无智”,也就是空智。“无得”乃明白了“是诸法空相”的道理之后,便知一切事物本来具足,在凡不减,在圣不增,无所谓失,亦无所谓得,故曰:“无得”,也就是空有。有“智”乃无明之根本,所以无“智”才是真智,无“得”才是真得,得到的是究竟圆满的自性。说到究竟处,“智”与“得”都是缘生之法,皆无自性,皆不可得!

在资本市场中,很多人执着于一切法皆有,以为市场所发生的一切现象都是“真实”的。从这个错误的观点而产生了错误的思想,进而产生了错误的行为。岂不知分别执着、取舍得失皆属于空相,一切皆是虚妄。就像有些人执着于“投资”,有些人执着于“投机”,有些人执着于做“多”,有些人执着于做“空”一样。孰是孰非?孰优孰劣?孰正孰邪?“诸法因缘而生,诸法因缘而灭。”只要对一切事物即不执断,亦不执常,则一切皆(是、优)正!若对一切事物执着于有、执着于空,则一切皆(非、劣)邪!其实“真空不空,执相非真,破相亦非真;在世出世,徇欲是苦,绝欲亦是苦。”若问如何发付?简单的一句“素位随缘”也就是了!明了资本市场的本质,恪守自己的本分,顺势而为、随遇而安、绝圣弃智、绝巧弃贪、见(现)素抱朴、少私寡欲,则尽得资本市场之大道矣!这与市场参与者的年龄的大小、学历的高低和职位的尊卑、以及资产的多少是没有任何必然的联系的!它只是和参与者的悟性有着些许的关联性。

单就此点而论,大家就不要去迷信什么“领导”抑或是所谓的“机构”,更不要去迷信那些所谓的“一哥”或者是什么“伟哥”,凡未破资本市场之“无明”者,不论他的职位有多高,资产有多大,抑或是短期收益有多高,说到底还是“凡夫”一个!在市场先生面前这些“哥”们最终都将会成为一各个“美丽”的传说!尊重市场,顺应趋势,以正为本,以无为而制胜!无为者,非妄为强取而顺势而为也。其目的就是要达到“兵不顿而利可全”、“不战而屈人之兵”的谋略境界。就像 “昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。不可胜在己,可胜在敌。故善战者,能为不可胜,不能使敌之可胜。故曰:胜可知而不可为。”故说善战者之胜,得自于归也,即“无得”也。“见胜不过众人之所知,非善之善者也;战胜而天下曰善,非善之善者也。故举秋毫不为多力,见日月不为明目,闻雷霆不为聪耳。故之所谓善战者,胜于易胜者也。故善战者之胜也,无智名,无勇功。故其战胜不忒。不忒者,其所措必胜,胜已败者也。故善战者,立于不败之地,而不失敌之败也。是故胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。善用兵者,修道而保法,故能为胜败之政!”是故资本市场之善战者“无智亦无得”!

第七篇

经文:以无所得故。菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍。无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想。究竟涅槃。三世诸佛,依般若波罗蜜故,得阿耨多罗三藐三菩提。

此即说般若修学之功用。“以无所得故”,是对前面所说的总结,既然一切法相皆不可得,就该放下所有的执着,当然也包括对“不执”之意的执着。五蕴十二处十八界乃至四谛十二因缘,一切皆不执着,即是无得。既然无得,虚妄之火也就自然熄灭不起了,此即乃无智。万缘放下,妄情尽断,真常也就显现了!“菩提萨埵”是菩萨的全称。“挂”就是牵挂,“碍”就是妨碍,合之意为:由于欲望的牵挂和妨碍,不得自在。由我执生烦恼障,烦恼障障性,心不清净,身不自在,不得解脱,造业轮回。由法执生所知障,所知障障慧,不了自性,不达性相(真如),纵然是断了见思烦恼,出了三界,因有法执,也只能是屈属于小乘。 “恐怖”也就是惊恐怖畏的意思。凡夫因为执着与妄想,就会被当下所拥有的一切所牵挂,甚至被其臆想所拥有的一切所牵挂。

于是,就会害怕失去其自认为所拥有的一切,从而终日生活在担心与恐怖之中。菩萨凭借着究竟圆满智慧的原因,即“依般若波罗蜜多故”,看破了事实的真相,心中无有障碍。放弃了妄想执着,无所牵挂,自然也就没有了惊恐怖畏,即使是面对生死,亦能视之“来去”一般的自在。“颠倒”就是错乱。佛经中说有四种颠倒,即“常、乐、我、净”。凡夫不知世事无常,执着于恒有(常),亦不知世间之乐实乃苦因,贪图于乐受,惹起三毒烦恼;凡夫执着于身体为我,却不知身体实为四大之假合,四大皆空,身体自然亦无所得;凡夫身心俱染,自己却浑然不知,还自以为洁净,就像“处鲍鱼之肆,久而不闻其臭”的道理一样。“梦想”是由妄想而变化出来的,是不切合实际的妄想。凡是有妄想的人大多喜欢做梦,而且尤为喜欢白日做梦!“涅槃”是梵语Nirvana的音译,译为:灭、灭度、寂灭等,也译为“圆寂”。涅槃也就是四谛之中的灭。小乘的涅槃是灭见思烦恼,不究竟,称为“偏真涅槃”。

大乘菩萨的涅槃不但是灭见思烦恼和尘沙,就连无明也灭掉了几分,从而证得圆教初住,称为“究竟涅槃”。不但灭了见思烦恼和尘沙,还灭了无明,功德圆满,谓之“大涅槃”。当然,如来果地的大涅槃不是一下子就能得到的,从初住到等觉有四十一级台阶,品品分证,绝非一蹴而就之事。菩萨凭借着究竟圆满的智慧,明了了事实的真相,放下了一切的妄想与执着,无所挂碍。因为无所挂碍的缘故,没有了惊恐怖畏,远离了错乱的颠倒和不切合实际的梦想,破了烦恼惑和尘沙惑,破了一品无明,虽不完全,但是于菩萨位已经圆满,得到菩萨果地的究竟涅槃。“三世诸佛”,“三世”是指过去世、现在世和未来世。“诸”,是众多之意。“阿耨多罗三藐三菩提”, 佛智名,华译为“无上正等正觉”,即真正平等觉知一切真理的无上智慧。在此不译以示尊重。十方世界之中,三世诸佛都是依靠着究竟圆满的智慧而证得佛陀果地的。

资本市场的所有表象都是为了资本市场的本质(目的)而服务的,都是一种虚假的假相,是不可能恒有的!就像不可能有只涨不跌抑或是只跌不涨的市场一样,一切终究是不可以恒得的。所以市场的参与者,不论长幼尊卑,亦不论富贵权势,都应该不昧于市场的表面现象,于种种的假相中看破市场的本质,在纷繁多变的市场中超脱自我,不被市场的表象所迷惑,依靠资本市场究竟圆满的智慧,不被资本市场虚假的幻象所左右,认清市场眼前的趋势,顺应市场,迎合市场,顺势而为,不再有惊恐怖畏,抛弃所有的妄想与执着,远离“常、乐、我、净”的颠倒,摈弃一切不契合实际的梦想,破除“三惑”,成就神圣交易事业的伟大辉煌!过去的伯纳德·巴鲁克先生等先哲们,以及现在的乔治·索罗斯先生等大师们, 以及未来的你我们,都是依靠资本市场的般若波罗蜜多的原故成就那份令人炫目的果报的!

第八篇

经文:故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒。能除一切苦,真实不虚。

前五句是赞叹般若法的至高无上,后两句是赞叹修学般若法所得到的功德利益。“咒”是四陀罗尼之一。四陀罗尼为法陀罗尼、义陀罗尼、咒陀罗尼和忍陀罗尼。“陀罗尼”汉语译为总持、能持、能遮等,即能总一切法,持一切义,使善法不失,恶法不生。法陀罗尼的意思是:持所闻法,永不忘失。义陀罗尼的意思是:于诸法能明断邪正、是非、善恶等,悉知无量意趣。咒陀罗尼的意思是:总持咒愿,祈福消灾。忍陀罗尼的意思是:安忍成就坚固的修行,于所闻法得精进忍,进而禅定,不为境缘所动,八风吹不乱。“咒”有密语之义,密不是秘密的密,而是神秘、深密的密,因为佛法无秘密可言。佛陀之所以有时弃显说而改用密说,是因为凡夫听闻显说之后,常用意识去分别想象,反而障碍了真实的意趣。而用密说就不会产生这些副作用,因为听不懂就不会去思维想象,则更容易得到清净心,见到诸法真象,故此又称咒为真言。“咒”又是通神之愿语,据传非常灵验,可与鬼神沟通交流,甚至可以呼风唤雨、驱使鬼神等。“大神咒”就是具足不可思议大神秘的陀罗尼,可以破除见思、尘沙、无明三大障碍。“明”是光明清净。“大明咒”就是以大光明的陀罗尼照灭众生无始劫来的痴暗,可以破除无明。“无上”是最为殊胜,“无等等”是一切诸法都不能与之相比。说般若波罗密多是无上咒,是无等等咒,也就是把般若法赞叹到了极处。菩萨凭借着般若波罗蜜多成就了究竟的涅槃,三世诸佛凭借着般若波罗蜜多成就了无上正等正觉。所以“故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒”。智慧圆满了,所有苦也就自然的灭除了,正如佛陀所教诲的那样:“转烦恼为菩提,转生死为涅槃”。观自在菩萨也正是用此善巧方便来度化众生的,故以利益众生的功德说:“真实不虚”。

在资本市场中,充分的认识资本市场的本质,不被资本市场的种种现象所迷惑,认清眼前的趋势,顺势而为就能够解除交易者的一切苦厄,使其不生烦恼。或许有人又要质疑我在空谈大道理了,因为在他们看来那些所谓“具体的交易技术”才是能够赚取大钱的“法宝”,而对于什么正确的交易理念、交易法则来说统统的都是“浮云”,以至于连最基本的交易原理都还没有弄清楚,就敢非薄经典,藐视一切,大有唐末五代某些走火入魔的狂僧之遗风。岂不知:道为“皮肤”,术为“毛发”,皮之不存,毛将焉附?所谓的交易技术不过是(交易者的)交易理念的具体反映罢了,也就是说:交易理念(道)是交易技术(术)内在无形的根本依据,而交易技术(术)则是交易理念(道)外在具体的表象反映,二者是高度和谐的统一体,即术就是道,道即是术!又怎么可以将二者彼此割裂呢?毋庸置疑,顺势而为的交易原则能使广大的交易者走出痴愚黑暗,它的光辉能够照耀并引导着广大交易者走向成功的彼岸,成就那功德圆满的大涅槃。所以说顺势而为是能够破除交易者一切痛苦与烦恼的陀罗尼,是能够照灭广大交易者资本市场无明的陀罗尼,是至理无加能够使我们行走在正道上的陀罗尼,是妙觉无等能够使我们果德圆满的陀罗尼,伯纳德·巴鲁克、乔治·索罗斯等先行者们用他们的果报向全世界证明了它的真实不虚!

看似简单的一句“顺势而为”,虽然只有区区的四个文字,但是却涵盖了交易的所有要义,正所谓:大道至简,衍化至繁!若想融会贯通并且在实践当中应用自如,绝非朝夕之功,一蹴而就之事。或许有人又要说了:你讲的这些都是资本市场最基础的知识,我早就知道了,难道就没有什么新奇的东西了吗?是的,资本市场从来就没有什么新奇的玩意儿,现在没有,将来也不会有!现在和将来,我们只不过是在不断的重复着资本市场过去早就发生过的那些老掉牙的“烂”事儿罢了。当然,这绝不是简单的重复,但一切还是万变不离其宗。你要做的就是要牢记这一点!但问题是:面对如此简单而且还早就发生过的事儿,你真的如你所说的那样,做到了吗?就像一千多年前白居易先生问道鸟窠禅师的那段公案一样,同样的是简单的一句“诸恶莫作,众善奉行”,同样的早已是三岁玩童皆知的大道理,敢问一句:古今又有多少八十岁的老者做得明白呢?但愿“顺势而为”这句资本市场至高无上的陀罗尼不要再成为那些浅薄无知者夸夸其谈的口头禅,更不要再成为那些叶公好龙者空洞无物的口号!

第九篇

经文:故说般若波罗蜜多咒,即说咒曰:揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。

此段经文是结显开密,前面的经文是显说,至此改为密说。“密说”即为佛门中所说的咒语。咒语以只存其音不翻其义为原则, 故而不翻,这是唐朝玄奘大师取经回来后翻译经文时所立的规则。“密”是深奥难言之义,绝非是不可告人之密,佛法正大光明,悟者心地清净,那有什么秘密可言?不过是佛法义理精深,非根性浅薄的人所能理解得了罢了。在学习显说佛经的过程中,过往习气很重的人,通常会望文生义,使心地不得清净,障碍了开悟的门径,很难成就三味。而诵持密说经文就不会产生如此的不良反应,因为诵读者不明其义,故而不会起分别之心,动妄想之念,反而更容易得到三味,大开圆解,这也正是密法修学的殊胜之处。但要提醒注意的是:诵持咒语的发音一定要正确!否则人神都听不懂就麻烦了,所以密宗教学是非常重视上师的口传的。佛陀显说是教我们开智慧,帮助我们灭烦恼;密说是教我们把分别妄想都放下,从而恢复我们原本的清净之心。咒语又称为真言,也就是最重要的精华。那么般若波罗蜜多的精要究竟是什么呢?就是这部《般若波罗蜜多心经》最后的四句咒语,“即说咒曰:揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃”!或许有人要问:佛陀慈悲又有如此之大的能耐,为什么不把世间所有的苦难之人都全部的一起度脱呢?答案得简单,就是有些人虽然身受苦难但仍然不肯接受佛陀的教诲,不愿意依教奉行,因而与佛无缘。佛陀只能度有缘之人!所以佛法只是给那些善根、福德、因缘等条件均已成熟的人修的。或许有人会说我这是在宣扬封建迷信,但我却要说的是:如果一个社会、一个民族都能够自净心意,奉行众善而杜绝诸恶的话,那么这个民族一定是高尚而尊贵的民族,那个社会则一定是令世界上的所有人都身心向往的人间天堂!宣扬这样的“封建迷信”,功德无量!

其实,在资本市场中,能成就我们“般若波罗蜜多”的真言就是那句简单的:顺势而为!所以就让我们一起即说此咒曰:去吧!去吧!到那成功的彼岸去吧!去吧!去吧!大家都一起去吧!觉悟自我利益众生,迅速的成就那至高无上的阿耨多罗三藐三菩提!

到此,曲解《般若波罗蜜多心经》就算告一段落了,或许有人还要问:你讲的这些都是真的吗?这里借用一句孔老夫子的话算是正面的回答:“二三子以我为隐乎?吾无隐乎尔。吾无行而不与二三子者!”是月风也。一切境皆由心生,有道是“狂心不歇,歇即菩提”。“阿无阿弥陀佛”一句佛号念到底,放下身心世界,大般若即现眼前!(全文完)

本文参考了 Markdown 官方教程 的基本语法[^1] 和扩展语法[^2]。

[^1]: Markdown 基本语法

[^2]: Markdown 扩展语法

.webp)